浏览历史

安化黑茶传媒平台 / 2020-05-01

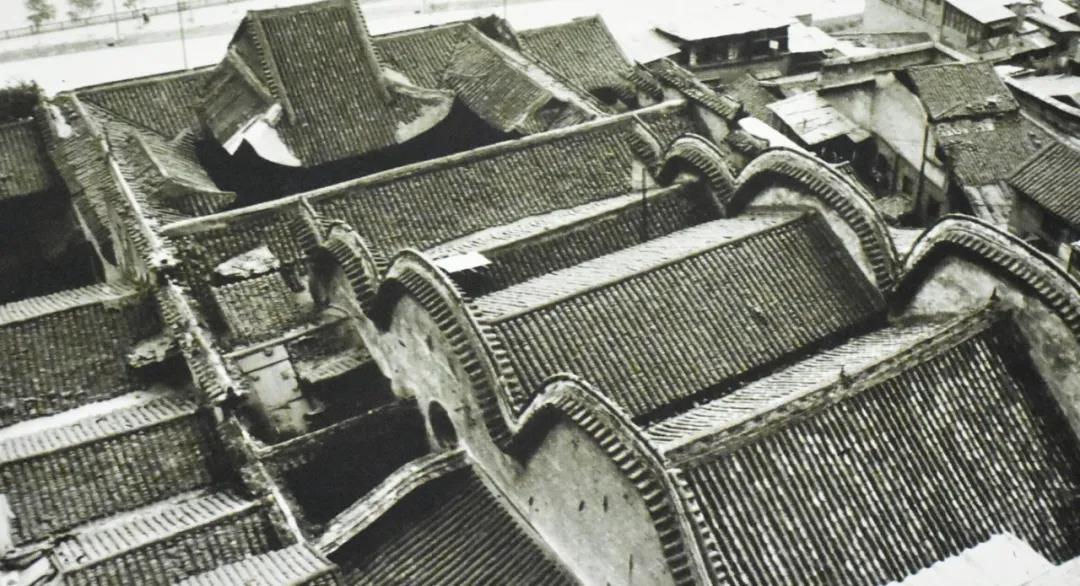

事实上,重庆在开埠之前就已经是西南地区一个重要的商贸枢纽了。从“湖广填四川”开始,从长江三峡经重庆到四川的这条水路就非常活跃,在交通主干道上还分散着各种商业往来的支线。四川的井盐沿着江河通道从这里出去,外面的物资也沿着这条通道进来。沿长江流域形成的是一个庞大的文化生态圈,支线像毛细血管一样散布在西南山水之间,这其中也藏着一条安化黑茶的“走私”线路。

明清以来,从南方向西北贩卖茶叶就是一个很赚钱的项目,国家对茶叶的管控很严格,但是在政治氛围不那么紧张的时候,还是有很多大胆的商号会选择“走私”。“走私”有走私的门道,打点好基层官员的费用不比官茶的税赋轻,但上面没人关照,就只能偷偷摸摸的做。

从安化洞市,翻过鹞子尖,沿着小道过新化苏溪关,然后从大江口进入沅水,由沅水进酉水,从酉水边上岸,再沿着小道进入重庆境内,最后下长江进入重庆集散地。

1939年彭先泽选择的运茶路线有很大一部分与这条古道重合,有学者将这条古道命名为“湘渝古道”。这是一条因商业自觉形成的贸易通道,不为官方所知,如果不是抗战时期传统官方运茶路线阻塞,彭先泽也不会想到走这条通道。

如今我们回望明清时期的重庆,由“湖广填四川”引发的移民文化占据了最主要的文化内容。因为这种移民属于官方行为,所以迁徙路线走的是官道。不过“湖广填四川”时期的移民和我们后来的“三峡移民”相比,旧社会的行政水平有限,在移民安置方面并没有做到让老百姓安居乐业。有相当一部分人口由移民变成了流民,这些流民混迹与码头商帮,被民间“汉留组织”(天地会)拉拢,最后形成了一股不容小觑的力量。

.jpg)

于清政府而言,可能并没有意识到这样的隐患,不过是民间偶尔会出现一些暴乱或是严重的治安问题。到了嘉庆年间,重庆民间汉留组织发动的治安事件愈加频繁。以儒家道统思想治天下的封建王朝,对于内部治安事件会采取强制措施,但是对于治安事件频发地区也会采取剿抚并用的手段。1819年,嘉庆皇帝授陶澍为四川兵备道,其主要的任务就是参与入川剿匪。剿抚之间,并没有从根本上解决问题,流民隐藏身份,以茶馆为据点,形成了一个个袍哥社团。他们以出卖苦力,占据关卡收受保护费,通过组织商会等形式逐渐形成了一股强大的力量。

.jpg)

1911年6月,四川发起了保路运动,很快保路运动直接变成了武装起义。武汉新军入川平叛,导致武汉兵备空虚,之后辛亥革命爆发。由“移民”变成“流民”最后给清王朝敲响了丧钟。而这帮“流民”在巴山陕川之间开辟贸易通道,俨然建立起了属于袍哥世界的另一套秩序。这一套秩序是一种隐性的存在,它在民族危亡的关头,会以民族大义的形式解锁,形成一股隐性力量,在对手的情报之外,连续不断的注入新力量。

.jpg)

就像抗战时期,滇缅公路遭遇日军轰炸,在中断期间,藏在西南密林里的“茶马古道”也发挥着物资运输的功能。武汉会战之后,日军接管了在汉口的砖茶厂,那是要占领满蒙地区的一个重要计划。有日本学者断言,类似于茶叶这样的物资供给一旦被切断,那中国的广大西北地区将不再具有那么强的凝聚力,对于分割占领中国具有积极意义。

这个想法听上去很有道理,但中国茶业人并没有让侵略者得逞。彼时销西北的砖茶生产链非常冗长,“产地筑制是良策”。这几年,围绕安化毛茶泾阳发花的说法有很多,但是大家都将目光投向了产品工艺层面,安化茶业人更多的觉得那标志着泾阳砖的垄断地位被打破了。但其实产地筑制更深层的意义在于打破了侵略者的企图。

.jpg)

优化产业链,保障西北销区的砖茶供给,巩固战时大后方。抗战时期,经重庆中转的战略物资非常多,除了军火与药品,柴米油盐酱醋茶,每一样关系稳定民生的物资都涉及到抗战大局。彼时陪都重庆的国民政府对于抗战背景下的各项航运物资做了统筹,运销西北的砖茶由航道管理部门做了专项管理。从奉节入长江航线,过重庆沿嘉陵江航线都受到国民政府有关部门的保护。如今有关陪都历史档案中涉及民生物资的项目里,都还有当时签发的各种凭条。当时国民政府的统帅蒋介石也深知茶叶在国计民生中所发挥的重要作用,民国时期的茶叶主管部门在生产方面发挥着市场经济的效力,在转运销区的过程中却尽可能的加强了政府的管控。